L’origine du nom d’ARAMON conservé intact depuis l’Antiquité. Le voisinage du Rhône avait fixé un oppidum pré-romain en haut du puech (promontoire rocheux) dominant au nord le village. Un culte païen y était dit-on rendu. Ce que l’on a parfois prétendu être une légende fut avéré par la découverte à Collias en 1873 d’une inscription latine dédiée à ARAMON, nom d’une divinité topique (de lieu) adorée bien avant la conquête romaine. Elle a permis d’affirmer l’origine celtique d’Aramon (IIe siècle av. J.C.)

Période Romaine

Comme d’autres sites fortifiés par les romains le long du Rhône (Tarascon, Beaucaire…), la seule route d’alors, Aramon offrait un abri sûr aux navigateurs et avait déjà un rôle portuaire. Les tessons de céramique phocéenne ou d’amphores gallo-romaines trouvés au pied du château en témoignent. La mise à jour du cimetière gallo-romain à l’emplacement de l’église agrandie au XVIIe siècle et, plus récemment, la nécropole du 1er siècle avant notre ère au nord du village confirment l’importance donnée par les Romains à notre cité, s’assurant ainsi la possession des terres conquises.

Site stratégique entre Avignon et Beaucaire, face à la Provence

La facilité particulière à traverser le Rhône à Aramon en faisait une porte d’entrée pour les Provençaux ou ennemis éventuels. Aussi devenait-il un enjeu stratégique pour le roi de France. Aramon en Languedoc dépendait du Comte de Toulouse jusqu’au traité de Paris en 1229 où le Languedoc fut rattaché au royaume. La seigneurie d’Aramon était alors aux mains de familles dites co-seigneuriales car elles partageaient avec le roi leurs pouvoirs simplement honorifiques ou de privilèges. Ces familles furent du XVe au XVIIIe siècles les Posquières, les Laudun, les Jossaud, les Malavalette, les Du Jardin dont on peut voir les beaux hôtels autour de l’église.

Si nous n’avons pas de traces des invasions barbares qui ont bien ravagé nos contrées, Aramon a eu un rôle certain au temps des Papes à Avignon pendant la guerre de Cent Ans. Les guerres religieuses du XVIe siècle entre huguenots et catholiques causèrent de grands dégâts dans le village et au château.

Après ces temps mouvementés, le renouveau de prospérité se situe sous les administrations de Sully et Colbert. Le village s’agrandit avec l’accroissement de la population et le port d’Aramon où transitaient huile d’olive, céréales, vin, sel… vers la France entière, fut à son apogée au XVIIe siècle. Le quai au sud du village en est la mémoire.

Des congrégations religieuses s’installent : les Récollets au début du XVIIe siècle, les Ursulines ensuite pour l’instruction des filles

jusqu’à la Révolution. Puis, à la demande de la Commune, les Frères des Ecoles Chrétiennes (1849 à 1885).

Et maintenant

L’arrivée du chemin de fer en 1878 sonna le déclin du port. Le marché fut créé. L’artisanat prospéra. Le nouvel essor de la commune se réalise entre 1962 et 1980 avec les implantations industrielles. Quant au territoire gagné par l’endiguement du Rhône,réalisé par la C.N.R. en 1968, il recevra le collège H. Pitot et les infrastructures sportives.

Aramon devient à présent une destination touristique de choix, porte d’entrée accueillante de l’Uzège

1 - Le quai

Il s’étire tout le long du village qu’il protégeait des

inondations dévastatrices du Rhône qui coulait à

ses pieds.

D’abord, digue de terre, puis rempart cette protection fut remaniée à plusieurs reprises mais son aspect actuel date de

1864.

Suite à la construction du barrage de Vallabrègues et à l’endiguement du Rhône, la branche du fleuve qui passait devant

Aramon a été asséchée en 1970.

De protection, le Quai est devenu une agréable promenade.

On remarque sur la pente empierrée qui descendait vers le fleuve, des anneaux en acier à différentes hauteurs auxquels s’arrimaient les bateaux, en fonction du niveau des eaux.

2 - Les Halles

Bâtiment construit en 1595 comme atelier de «maréchal de forge» devint la boucherie du village en 1642.

Reconstruit en 1742 en pierres de taille par J P Meynier, maître maçon d’Aramon, on peut lire sur le fronton la date de 1766 et le nom des consuls.

3 - La Porte de Montfrin

Entrée ouest du vieux village c’est l’une des 8 portes de la ville.

Datant de 1774, la porte était précédemment fortifiée. On y accédait par un pont levis remplacé par un pont en pierre en 1771.

La restauration de cette porte date de 2008.

4 - La Rue Pitot

Du nom de Henri Pitot, personnage célèbre né à Aramon. Elle

traverse le centre ancien d’est en ouest et s’appelait «rue de la ville», c’était la rue commerçante.

Elle est bordée de belles maisons de pierres à l’architecture remarquable.

5 - Maison Girard (nom du propriétaire)

A l’angle de la Rue Pitot et du passage de Laudun, c’est l’une

des plus anciennes maison du village : 1498.

On y remarque la façade en encorbellement et une moulure torsadée Louis XII (1462 /1515) très rare

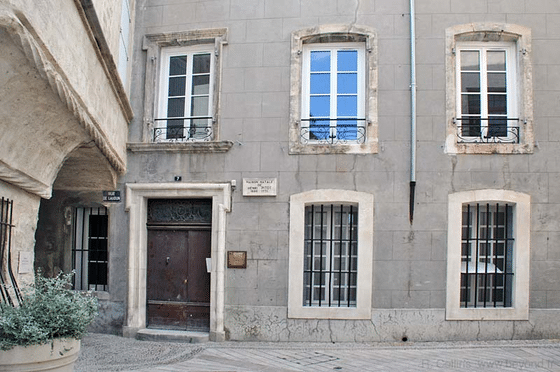

6 - Maison natale d'Henri Pitot, au n°7

H. Pitot y naquit en 1695. Elle est surmontée d’une tourelle d’où

il observait les étoiles. La plaque en façade a été posée par l’Armée de l’Air en 1995 pour célébrer les 300 ans de sa naissance.

Sur ce portail, une statue de la Vierge à l’Enfant avec un blason et l’inscription « Posuerunt me custodem » : ils l’ont établie comme gardienne de la cité.

Une découverte de l’intérieur de l’église est proposée lors des visites guidées organisées par l’OCPA.

7 - Hôtel de Forton

Cet hôtel du début du XVIIe siècle appartenait à Madame Vigile de Forton.

Il fut acheté en 1783 par la commune pour y loger le curé et avoir une salle de réunion, puis devint l’Hôtel de ville jusqu’en 1977.

On remarque : la Porte d’entrée, la tourelle en encorbellement, l’avancée médiévale du toit avec une chimère en bois à tête de crocodile et écailles de poisson.

La Restauration des toitures date de 2005

8 - Place de l'Église

Autour de l’église se trouvait un cimetière gallo-romain. On peut voir enchâssé dans le mur nord de l’édifice des stèles funéraires romaines du Ier siècle.

9 - L'Église St Pancrace

Du nom de Pancrace, martyrisé au IIIe siècle à Rome.

L’église primitive de style roman provençal ne comportait que le chœur du XIIe siècle et un petit clocher carré. Au XIIIe siècle fut édifiée la nef principale.

Au XVIe siècle l’archidiacre d’Uzès prieur d’Aramon, Etienne Julien, fit reconstruire le clocher pointu sur le chevet et rehausser le clocher carré au dessus de la façade supportant l’horloge.

Au XVIIe siècle, son successeur Gédéon de Faïn de Pérault fit construire la nef de gauche et les chapelles latérales, puis fit abattre la vieille façade pour en reconstruire une autre. Dans cette façade s’ouvre la porte principale précédée de marches en forme de perron, encadrée de 2 colonnes avec niches pour statues et surmontée d’un œil de bœuf.

Les 2 statues sont des copies des originaux qui datent de 1669 et qui sont à l’intérieur dans la Chapelle de l’Assomption.

On remarque un bandeau noir au-dessus du portail latéral. C’est «une litre funéraire » qui fut peinte avec les armoiries de l’archidiacre de Faïn de Pérault à sa mort.

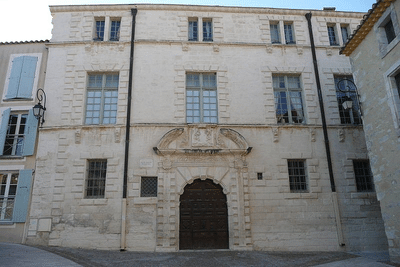

10 - Hôtel de Jossaud

Au fond de la place la belle façade de l’Hôtel de Jossaud , vieille noblesse de robe et coseigneur d’Aramon. On remarque la belle porte carrée

11 - Hôtel de Posquières

Hôtel particulier des Posquières (ancien nom de Vauvert), co-seigneur d’Aramon, datant du XVIIe siècle. Séparé de l’église par une ruelle, il est surmonté d’une tour au toit couvert de tuiles vernissées.

Sur la façade ouest, on remarque la porte carrée typique du XVIIe siècle, la frise renaissance, les vases de fruits de style baroque, au dessus des fenêtres un boudin et une corniche de caractère italien et un avant toit style médiéval.

Sur la façade sud, une échauguette, les vestiges d’une galerie et des escaliers y conduisant.

De l’Hôtel part un souterrain, appelé « Saunerie » ou l’on stockait le sel qui fit la fortune d’Aramon grâce au péage prélevé sur les bateaux remontant le Rhône.

Les Posquières furent célèbres grâce à François de Posquières qui après avoir servi le roi sur les champs de batailles se retira à Aramon et créa en 1703 « l’Ordre de la boisson et de la stricte observance » qui honorait les plaisirs de la table mais qui était aussi une société d’entraide pour ses membres.

Une plaque a été apposée sur cette façade en 2003, par «la Société des Costières de Nîmes» en hommage à F. de Posquières.

François de Posquières meurt à Aramon en 1735 et la Confrérie disparaît en 1740.

12 - La Clastre

Habitation des prieurs dont Etienne Julien et Gédéon de Faïn de Pérault. Elle existait déjà en 1478.

Sur le mur ouest (coté Hôtel de Posquières) on remarque les traces des boulets tirés par les protestants lors de leur reconquête du village le 5 mars 1563.

13 - Hôtel de Laudun

Hôtel particulier de la famille de Laudun, coseigneurs d’Aramon, il est l’un des plus beaux du village. On remarque parti culièrement la porte d’entrée du XVIIe siècle avec la date 1678, le balcon à balustre et la tour de forme polygonale.

Cet immeuble a été entièrement restauré, ainsi que le portail qui est d’origine.

14 - Rue des Cardinaux

Son nom évoque la proximité de l’enclave des Papes. En descendant, à gauche l’ancienne maison des consuls.

Au n°5 une belle fenêtre à arc trilobé, puis une façade en encorbellement au n°3

On débouche Rue Pitot face à une très belle demeure dite «Maison des Cardinaux». L’évêque de Lodève Plantavit de la Pause s’y serait réfugié en 1633.

15 - Place des Fours

Ici se trouvaient les fours banaux du village, propriété des seigneurs et des consuls où les villageois venaient cuire le pain. Un four à pain subsiste.

A l’angle de la maison n°22, une statue de la Vierge et son enfant.

16 - Passage de l'Encoule ou Porte de Berline

Cette ruelle, seul accès au Rhône et au port était de ce fait parti culièrement protégée.

Réaménagée et agrandie, elle révèle, à droite derrière un petit portail noir, la sortie du souterrain appelé « Saunerie » évoqué au chapitre «11».

Sur la gauche une borne de Pitot. (voir chap. réservé à H. Pitot) Rue Pitot, suite à la réhabilitation du quartier, la façade d’un immeuble récent est partiellement recouverte des vestiges d’une façade renaissance

17 - Place Choisity

Aménagée il y a une dizaine d’années dans le cadre de la réhabilitation du quartier devenu insalubre, on peut y admirer :

L'Hôtel Choisity

Belle demeure du XVIe siècle, devenue en 1595 propriété d’un riche marchand : Jean Sauvan. Au dessus de la porte, sur la frise de l’entablement, deux palmes entrecroisées et des rameaux d’oliviers. Au centre les lettres J S (Jean Sauvan) et aux extrémités A S (Antoine Sauvan, son fils) le père et le frère du seigneur du château.

La façade présente trois niveaux dégressifs qui se superposent : le rez-de-chaussée, l’étage noble et l’attique.

Ceux-ci sont séparés par des moulures s’appuyant sur des consoles placées sur les piédroits des fenêtres.

Les fenêtres sont petites au rez-de-chaussée car vulnérables,

spacieuses à l’étage, celui des maîtres, plus réduites à l’attique où logeaient les serviteurs.

Sous le toit une rangée d’oves, très en relief couronne le tout.

La porte est surmontée d’un fronton cintré encadrant un cartouche posé après coup.

L’hôtel s’ordonne autour d’une cour rectangulaire et dispose d’un vaste vestibule à voûte plate, un escalier à balustres et une salle à manger carrée avec cheminée.

Une découverte de l’intérieur du bâtiment est proposée lors des visites guidées organisées par l’OCPA

L'Hôtel St Jean

Situé en face de l’hôtel Choisity, sa façade hélas très endommagée témoigne cependant d’une grande qualité architecturale. Dans la cour, une « petite porte d’angle » exceptionnelle.

La Tour du Brechet

Elle fut construite en 1617, et faisait partie du système défensif de la Porte d’Avignon (disparue aujourd’hui) qui protégeait l’entrée du village au levant.

18 - Porte de l'Angle

A droite de l’Hôtel Choisity, une ruelle conduit à la Porte de l’Angle. Ouverte en 1771, date gravée sur la clef de voûte, elle permettait aux habitants du quartier de sortir plus facilement hors de l’enceinte du vieux village.

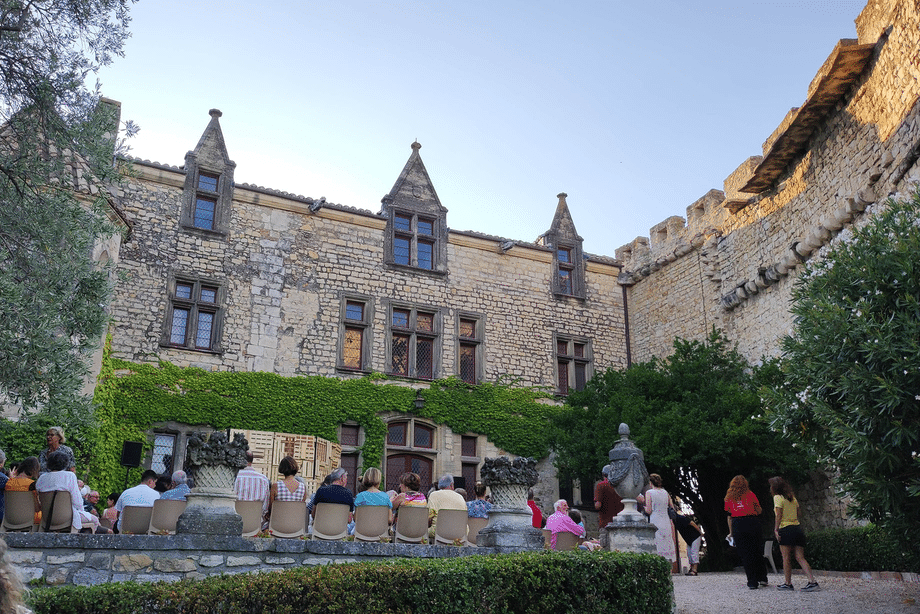

19 - Le Château

Après avoir passé la Porte de l’Angle on arrive sur le Bd Mirabeau.

On aperçoit une haute muraille de 12 m de hauteur qui faisait partie des remparts protégeant le château.

Le pont en pierre qui remplaça en 1732 le pont-levis qui franchissait un grand fossé creusé dans le roc.

Ce pont, surmonté de créneaux en 1845, relie le château au parc de 7 ha crée en 1817.

En revenant vers le centre du village, vous découvrirez une grande porte fermée d’un portail en fer, elle a pour nom : Porte Béague ou Poterne du château. Elle est suivie du Portail Matheron (1647) et de la Porte Voltaire.

Le Château s’ordonne autour d’une tour carrée surmontée de créneaux et d’une tourelle (fin XIIIe) et domine le pays. Henri II fit présent du château à Diane de Poitiers sa favorite qui fut seigneur d’Aramon de 1547 à 1566.

Le château subit de grands dégâts durant les guerres religieuses

et à la Révolution. Des rénovation au XVIIIe et XIXe siècle lui

donnèrent son aspect actuel.

Il est la propriété de la famille de Sauvan d’Aramon depuis 1653

Une découverte de la cour d’honneur et du parc est proposée lors

des visites guidées organisées par l’OCPA.

HENRI PITOT

Henri Pitot est né le 31 Mai 1695 à Aramon, d’une famille de notaires originaire de Marguerittes.

Son père Anthoine est né à Aramon en 1658, marié à Jeanne Juilhan, originaire de Beaucaire. La famille Pitot est catholique et aura 10 enfants ; Henri est le cinquième, sa mère décède en 1707 en accouchant de son dixième enfant, Henri n’a que 12 ans.

Henri fait ses études au collège des Révérends Pères de la Doctrine Chrétienne de Beaucaire. Cet enseignement classique lui convient peu.

A l’âge de 18 ans, il s’engage comme cadet dans un régiment d’artillerie et rejoint l’école d’artillerie de Grenoble. A 19 ans, ayant terminé son engagement militaire, il rejoint Aramon et se plonge dans les livres scientifiques de la bibliothèque familiale et de celle d’un ecclésiastique, ami des Pitot. Il acquiert ainsi une culture scientifique de bon niveau en géométrie, arithmétique, physique, architecture et surtout astronomie.

La Marquise d’Aramon, amie des Pitot, recommande Henri à René-Antoine Ferchaud de Réaumur, physicien et entomologiste, membre de l’Académie Royale des Sciences de Paris. Henri Pitot le rejoint à Paris, à l’âge de 23 ans. Il poursuit auprès de Réaumur sa formation en géométrie analytique,

calcul différentiel et intégral, hydraulique et toujours astronomie. Il calcule et publie, en 1722, les caractéristiques de l’éclipse de soleil du 22 mai 1724.

Il suit Réaumur dans tous ses déplacements professionnels, s’intéressant à l’industrie, la chimie, l’architecture. Malgré ses calculs exacts sur l’éclipse de soleil, il n’a pas de débouchés en astronomie et intègre l’Académie Royale des Sciences de Paris comme adjoint mécanicien en mai 1724, associé mécanicien en 1727 et pensionnaire titulaire en 1733.

Il publie entre 1724 et 1742 trois mémoires d’astronomie, six de géométrie, cinq d’hydraulique. En 1731, il publie un ouvrage sur “la théorie de la manœuvre des vaisseaux” qui lui vaut, en 1740, une élection à la Société Royale de Londres. En 1732, il aide Réaumur à la mise au point du thermomètre à alcool et invente le “tube de Pitot” qui est encore employé pour mesurer la vitesse des navires et avions.

En 1735, il épouse Marie de Saballona d’Harembure dont il aura deux fils. Seul survécut René-Charles, né en 1740 et qui deviendra Avocat général à la Cour des Aydes de Montpellier.

En 1740 les Etats du Languedoc demandent à Henri Pitot une expertise sur les “observations et opérations faites dans le bas Languedoc pour assécher les marais de Beaucaire, Aygues-Mortes et Mauguio”. Sur ce sujet très contesté, Pitot fait une étude scientifique approfondie du niveau des étangs,

de la pente hydraulique des deltas du Rhône et du Vidourle. Il comprend que l’ouverture des étangs sur la mer par un grau abaisse le niveau des étangs, provoque un brassage des eaux, évitant la putréfaction et diminue la malaria qui décime les populations vivant prés des étangs, malaria dont on ne

connaissait pas, à l’époque, le mécanisme de transmission par les moustiques.

Son rapport est bien accepté et les Etats lui proposent, en 1742, les postes de Directeur des travaux publics de la Sénéchaussée de Nîmes et de Directeur du canal royal du Languedoc. Pitot accepte ces deux postes et quitte Paris pour s’établir à Montpellier.

De 1740 jusqu’à sa mort, il mènera des travaux d’ingénieur pour les Etats du Languedoc : assainissement des marais littoraux, aménagements anti-inondation sur les lits des Gardons, du Vidourle, de l’Orb, de l’Ardèche et du Rhône. Il crée des déversoirs, des casiers d’inondation, des digues de protection

des populations (Aramon, Roquemaure, Pont- St Esprit, Vallabrègues).

Il fait construire des routes et des ponts, entretient le canal du midi. En 1743, il fait réaliser le pont Pitot accolé à l’aqueduc romain du pont du Gard. Il construit également l’aqueduc de Saint Clément à Montpellier. Il restaure le pont romain de Sommières et le pont médiéval de Pont-Saint-Esprit. En 1748 il est anobli et devient Henry Pitot, seigneur de Launay. En 1754, il est décoré de l’ordre de Saint- Michel.

En 1755, il contracte la tuberculose dont il est très bien soigné à Montpellier. En 1766, il prend sa retraite et se retire dans sa maison natale à Aramon, jusqu’à sa mort le 27 décembre 1771,

à l’âge de 76 ans. Il est enterré à l’église des Récollets d’Aramon. L’église est désaffectée depuis 1837 et l’on a perdu la trace de sa sépulture.

Bibliographie :

Henri Pitot, l’homme, l’ingénieur et ses inventions (1695-1771), Michel Desbordes et

Michel Lescure. Site du Pont du Gard, conférence du 15 Septembre 2007.

Henri Pitot, un cancre de génie. Paul Guiot-Bourg

Henri Pitot. Wikipedia.